A UE e a nova relação com a China

Fez por estes dias 6 meses que a Comissão de Von der Leyen (VdL) assumiu funções e se anunciou como uma Comissão Geopolítica, com uma forma Europeia (European Way) de estar. Pois bem, o que é que isso significava, antes da Pandemia, o que é que isso significa hoje?

À data de Dezembro último, os propósitos podiam resumir-se a uma pergunta feita pela própria VdL “Do we want Europe to be a global player or a playground for others?” As várias iniciativas anunciadas pela Comissão, no seu programa de trabalho, desde o icónico Green Deal Europeu, à Estratégia Industrial, à Estratégia Digital ou à revisão das regras de Concorrência, entre outras, todas se posicionavam como peças no objectivo maior de fazer da UE um Global Player. O Green Deal era a nova estratégia de crescimento e aquela que poderia garantir à Europa liderança tecnológica no mundo pós combustíveis fósseis.

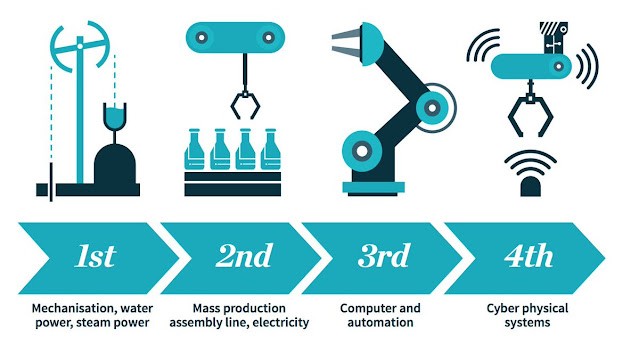

Esta ideia de garantir à UE um lugar de destaque num mundo multipolar, não será nova. Com o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos surgiram como a grande potência mundial, a Rússia esforçava-se por se manter no tabuleiro dos grandes e a China começava a despertar. E a UE foi sendo espectadora, como já o era na Guerra Fria. Pelo caminho, foi perdendo o comboio das tecnologias, das novas competências e da revolução digital. Pela primeira vez em longos séculos um salto fantástico no conhecimento e técnica não começava no Velho Continente. Este cenário manteve-se, grosso modo, durante os anos que permearam entre 1991 até à eleição de Donald Trump. Com o seu posicionamento menos intervencionista, mais virado para questões internas e vontade de apresentar resultados aos seus eleitores (make America great), o papel intervencionista dos Estados Unidos na política internacional foi diminuindo. Se aliarmos ao posicionamento estratégico a personalidade do Presidente Americano e a típica aversão do Europeu culto ao cowboy de botas sujas na toalha de renda, percebemos que a relação Transatlântica já conheceu, de facto, melhores dias. Com uma América menos interventiva num cenário global, do ponto de vista militar e político, mas não menos líder na revolução digital e na inovação, com uma Rússia sempre perigosa e dúbia nos seus propósitos, e com uma China que, entretanto, despertou completamente e ocupa um lugar fundamental na economia mundial, à Europa só restava, de facto, uma resposta Geopolítica.

Tendo a UE perdido a batalha digital para os Estados Unidos (basta ver que nenhum dos gigantes tecnológicos é Europeu); tendo a UE abdicado de parte da sua produção industrial transferindo-a, em parte, para a China; não tendo a UE vocação, dotação orçamental ou apoio popular para se assumir como polícia (bom) do mundo, o que nos restava? Inovar onde os outros ainda não chegaram. Se durante a Guerra Fria a luta pela conquista do Espaço foi determinante para a demonstração da supremacia americana, neste novo mundo em que a UE queria encontrar um lugar de destaque, o nosso momento “man on the moon” seria a transição climática e a economia neutra em carbono. Por um lado, a Europa livrava-se das suas perigosas dependências energéticas (desde a Rússia ao Médio Oriente) e por outro seríamos os pioneiros nas tecnologias do futuro, sejam ela o hidrogénio, a captura de carbono ou qualquer outra tecnologia que venha a surgir.

Podemos discordar de muitos os pressupostos do Green Deal Europeu, mas o objectivo final não deixa de ter os seus méritos.

Entretanto, em Março, poucos dias depois de ter sido conhecida a Nova Estratégia Industrial Europeia, o mundo fechou-se em pânico pandémico. Tudo o que era dado por estável e adquirido foi posto em causa em poucos dias, desde a livre circulação no espaço Schengen às dependências externas de cadeias de abastecimento. A “solidariedade Europeia” não foi vista durante semanas, os Estados assumiram, sozinhos, as primeiras respostas à crise sanitária e posterior crise social e económica, velhas amizades foram recuperadas e velhas rivalidades regressaram. Com a poeira a assentar, a Comissão tentou retomar as rédeas, restabelecer as linhas de diálogo e de compromisso e preparar um plano comum para a Recuperação Europeia. No meio das conhecidas divergências entre o Norte “frugal” e um Sul que pede “solidariedade”, a Comissão apresentou um Pacote de Recuperação – Next Generation EU – de 750 mil milhões de Euros, com três prioridades: 1) a transição climática e o Green Deal Europeu mais uma vez apresentado como estratégia de crescimento; 2) um mercado interno mais forte e adaptado à era digital e 3) uma Europa resiliente, com autonomia estratégica.

Mas, entretanto, o mundo de alguma forma “mudou”. O vírus que nasceu em Wuhan despertou (ou exasperou) desconfianças sobre a China. O facto de temermos que a China possa não ter partilhado toda a informação e, sobretudo, que não o tenha feito atempadamente, não ajuda a por termo às suspeitas. E, como se as dúvidas sobre a forma de lidar e partilhar informação sobre o Covid19 não bastassem, há a supressão de direitos políticos em Hong Kong, há tensão na fronteira com a Índia, há uma ameaça crescente a Taiwan, há a perseguição das minorias cristãs e muçulmanas, etc. De repente, a percepção sobre China mudou. Não há dúvida que a China tem ambições no palco internacional, que o seu regime é tudo menos democrático e que, tal como em Tiananmen, não vacila em usar a força quando necessário. Isso, quer queiramos quer não, é uma “ameaça”.

Os Estados Unidos parecem ter sido os primeiros a assumir a China como a grande ameaça do século XXI, primeiro com uma “guerra” comercial, depois numa “guerra” de acusações. Por causa desta atitude americana, a China afirmou, no final de Maio, que Estados Unidos estariam a iniciar uma nova Guerra Fria. Mas os Estados Unidos de Trump não estão sozinhos nesta batalha. Também a Austrália tem, desde há uns anos, vindo a assumir uma postura muito dura com o seu vizinho, sendo que o Covid19 fez aumentar a tensão, tendo sido a Austrália o primeiro país a pedir uma investigação independente às origens do Coronavirus, o que lhe valeu sanções económicas impostas por Pequim (e atenção que a China é o maior parceiro comercial da Austrália, representando 1/3 das suas exportações, incluindo carvão, ferro e gás natural).

E neste mundo pós Pandémico que parece retomar uma dimensão algo bipolar - até na linguagem usada - agora com uma tensão crescente entre Estados Unidos e China, onde fica o desígnio geopolítico da União Europeia?

Os sinais são contraditórios.

Por um lado, há vários documentos oficiais, publicados desde meados de Março, que salientam a importância de assegurarmos a resiliência, uma forma de falar da necessidade de autonomia estratégica da União; de variarmos as nossas cadeias de abastecimento e não dependermos em exclusivo de uma; de re-industrializar e “trazer de volta” algumas produções estratégicas ao território Europeu, como seja o fabrico de medicamentos; o controlo de investimentos estrangeiros, sobretudo em sectores estratégicos; entre outros elementos da “nova linguagem” oficial. Tudo isto parece fazer depreender que o desígnio Geopolitico da União é hoje, também, o de diminuir a nossa dependência económica face à China, e controlar, de alguma forma, os investimentos chineses no território Europeu. Alinhado com estes objectivos, o Presidente Macron tem defendido que algumas produções regressem a França e ao anunciar um pacote de 8 mil milhões para a indústria automóvel afirmou “the aim was to relocalise manufacturing in France and to make France the leading country in Europe for the production of clean vehicles”.

Vendo estes sinais, parece que alguma forma de proteccionismo está a voltar à Europa, e a relação com a China e novos objectivos geopolíticos do bloco, não lhe serão alheios. Por fim, já em Junho, ao apresentar uma Comunicação sobre desinformação, a Comissão Europeia não se acanhou em apontar o dedo à China como responsável por uma campanha agressiva de fake news sobre o Coronavirus, com uma agenda manifestamente “pro-China” com intensão de destabilizar internamente a UE.

Por outro lado, há também sinais de que a relação com a China é demasiado importante para a UE para que alguma coisa mude, de facto. Clarificadoras são as palavras do Alto Representante para as Relações Externas, o espanhol Josep Borrel, que recentemente, no fim de uma conference call de 3 horas com o Ministro Chinês dos negócios estrangeiros, disse “China has a global ambition but at the same time I don’t think that China is playing a role that can threaten the world peace”. Esta declaração não é partilhada, naturalmente, pelos os Estados Unidos, nem pelo Japão, Austrália, India, Taiwan ou Vietnam, países que recentemente deram conta das suas preocupações com as ambições militares da China. Talvez por estarem na sua vizinhança imediata, sintam mais de perto a possível ameaça do que a longínqua Europa.

Mas os sinais de que a UE está mais dependente da China do que gostaríamos, não ficam por aqui. Há umas semanas, causou perplexidade a suspeita de que a UE teria cedido a pressões Chinesas para alterar um relatório sobre desinformação. Embora qualquer cedência a pressões tenha sido negada, a verdade é que a linguagem usada no relatório relativa à China era menos forte do que a utilizada com a Rússia (como vimos, mais recentemente a UE emendou a mão).

Por fim, também no fim de Maio a Chanceler Merkel, anunciou que a China seria uma das prioridades da Presidência Alemã do Conselho (que se iniciará a 1 de Julho), com especial destaque para um acordo de Investimento entre a UE e a China. E mais recentemente, no dia 11 de Junho, Li Keqiang, Primeiro-Ministro Chinês e Angela Merkel, reuniram-se virtualmente para uma conversa bilateral que terá tido como assunto principal as relações económicas entre os dois países, com destaque para a necessidade de a China dar igual tratamento às empresas estrangeiras e abrir os seus mercados garantindo a protecção dos investimentos. Segundo a comunicação social chinesa — sem confirmação nas notícias ocidentais, o que é relevante — os dois países manifestaram a vontade de manter uma cooperação económica robusta, apesar da pandemia, com Merkel a manifestar intenções de aumentar a pegada comercial alemã na China, em troca de uma maior abertura do mercado chinês e mais garantias para os investidores. Ainda segundo os órgãos de informação chineses, terão sido assinados três acordos entre empresas alemãs e chinesas, incluindo entre a Volkswagen e a JAC Motors.

Com tantos sinais e tão diferentes — que naturalmente representarão também as diversas sensibilidades dentro da UE — é difícil determinar qual será a relação UE-China do futuro, sobretudo num quadro em que as tensões com os Estados Unidos não diminuam. Será a UE pressionada, por like minded countries — Estados Unidos, Austrália, Japão, Reino Unido, Canadá — a assumir uma postura mais dura para com os pecados Chineses, fazendo o comércio pagar por isso, ou seguirá a União por uma terceira via de um aparente appeasement, continuando a acreditar que por via do comércio livre contribuirá para a democratização de um regime totalitário?

A resposta a esta pergunta é hoje a chave para perceber o que será, de facto, a Comissão Geopolítica e qual o seu posicionamento num quadro internacional de tensões e desconfianças crescentes. E volta aqui a ser determinante saber se a União conseguirá ter uma posição unânime nesta matéria ou se as divisões entre os vários Estados criarão novas cortinas de ferro impossibilitando uma posição forte da UE no xadrez internacional.

Comentários

Enviar um comentário